LHS PROJECT

- 2025.05.20

-

みなさんこんにちは。まいぴーです。

今回はついに最終回ということで工事完了後の様子を紹介していこうと思います。

まずは外観の様子です。

前回少しお話しましたが、正面から見ると地下~2Fで外壁の仕上げ材が違うのがよくわかると思います。

地下はコンクリート打ちっぱなし、1Fは杉板、2Fは板金仕上げとなっています。

中に入ってまず玄関ですね。

この玄関ドアもすごく重くてみんなで力を合わせて運びました(笑)

玄関を進むとランドリールームがあり、その部屋に前回紹介したスキーラックがあります。

横はガレージになっているのでスキーから帰ってきたらすぐスキーを片付けてウェアーなども乾かせるようになっています。

この階にはほかにゲストルームと水回りの部屋があります。

このゲストルームの方は2段ベッドになっています。

大人数で来てもみんなベッドで寝られますし、なんだか合宿みたいでワクワクしそうですね( *´艸`)

1Fは主寝室がメインの階になります。

広いウォークインクローゼット付きでジャグジーもあります。

水回り共通なのですが天井にはヒノキの羽目板が高割れています。

壁や床はタイルなのでスタイリッシュさの中にヒノキのあたたかみを感じられるデザインになっていますね。

2Fは広々としたリビングダイニングになっています。

キッチンもまわりの雰囲気と良く馴染むデザインになっていて、大きいアイランドキッチン付きです。

全体的に天井も高く大きな窓もたくさんあって開放的です。

上の写真は何かわかりますか?

少し見えにくいですがこれ実は暖炉なんです。

暖炉といえば薪を燃やしてみたいなイメージですが、この暖炉は薪の代わりに燃料を燃やすエタノール暖炉というものです。

ニセコの物件には暖炉が多い気がしますが、やっぱり雪景色と暖炉ってセットなんですかね?

前回も施工途中の写真を載せていたテラスですが完成はこんな感じになりました。

写真でもわかる通り眺めもばっちりです✨

ニセコの自然を楽しめるいいテラスですね(*^-^*)とそんなところで紹介も以上になります。

去年の夏ごろからなので約10カ月にわたる連載になりましたが、まず最後まで見てくれた方、ありがとうございます。

終始わかりにくいところもあったかもしれませんが、少しでも多くの方が楽しんでくれていたら嬉しいです。ではここらへんで終わろうと思います。

最後までお付き合いありがとうございました!

また次の現場でお会いしましょう!

まいぴーでした(^.^)/~~~

- 2025.05.08

-

みなさんこんにちは。まいぴーです。

いきなりですがGWはどうでしたか~??

今回のGWは前半後半と別れていましたが、もしかしたら全部繋げて11連休の方もいたんですかね?

( *´艸`)

私は実家に帰ってのんびりするだけで終わってしまいました(笑)

連休明けですが元気にお仕事や学校頑張っていきましょう!では本題に入って工事の紹介をしていきます!

前回は内装下地まででしたね。

今回から仕上げ工程に入ります。

工事もいよいよ終わりが見えてきましたね。

最後までお付き合いください!まずは内装仕上げの様子から見ていきましょう。

天井、壁にクロスを貼ります。

下地面にパテ処理をして凹凸をなくしてから、クロスを貼りローラーなどで密着させます。。

水回りや玄関まわりはタイル張りです。

均一な目地の幅になるようにスペーサーを間に挟みながらタイルを張り付けていきます。

張付け用のモルタルがしっかり固まったら、スペーサーを外して目地詰めを行ってタイル張りは完了です。

床にカーペットを敷き込んでいきます。

まず部屋の壁際にグリッパーと呼ばれる部材を取り付けます。

そしてクッション材を敷き込み、その上にカーペットを敷き込みます。

最初に取り付けたグリッパーにカーペットを引っかけて、端を壁とグリッパーの間に押し込むように留めたら敷き込み完了です。

床のフローリングを張っていきます。

フローリング材を一枚ずつはめ込みながら張っていきます。

そして家具や備品の設置を行います。

こちらはキッチンの写真ですが、やっぱり一般住宅と比べると大きいですよね。

そしてこちらの写真はニセコの物件では割とお馴染みのものなのですが何かわかりますか?

ヒントはニセコといえばで思い浮かぶスポーツに関連するものなのですが・・・もうわかりましたよね。正解はスキーラックです。

スキーラックはニセコならではのものですよね。

次回で完成後も紹介しようと思うので、見られると思いますが、暖炉もニセコあるあるかなと思います(笑)少し戻って外部の仕上げも見ていきましょう。

外壁は板金と杉板で仕上げていきます。

次回完成後の全体をお見せしようと思いますが、1階部分が杉板で2階部分が板金となっています。次にウッドデッキを張っていきます。

まずは下地を組んでその下地材にウッドデッキを張り固定します。

デッキからは羊蹄山も見えて柵もガラスなのでとても開放的です。

天気がいい日はここで朝コーヒーなんか飲んでみたら素敵な時間が過ごせそうですね(*^-^*)ということで最後に仕上げ工程の様子でしたがいかがでしたでしょうか。

次回はついに最終回です。

お見せできていなかったところも含めて完成後の様子を紹介していこうと思いますのでお楽しみに!ではまた次回でお会いしましょう~!

まいぴーでした!(*^^)v

- 2025.03.31

-

みなさんこんにちは。まいぴーです。

3月ももう終わりですね。この時期は卒業に入学、社会人の皆さんも異動や転勤などで新生活が始まる人もいるのではないかと思います。なにかとバタバタする時期でもありますし、最近暖かくなってきて気候の変化もありますので体調には気を付けてお過ごしくださいね。

私はいつお花見ができるかなと桜の開花予想を調べながら、まずは早く雪がなくなってくれと思う今日この頃です。

ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、工事の様子を見ていきましょう!ということで第4回スタートです(^-^)前回建方を完了し建物の骨組み、屋根まで進んでいましたね。

今回は外壁と内装下地の工程を紹介していこうと思います。まず外壁の下地材としてOSBといわれる合板を張っていきます。

OSBとは細かい木片を互いに重ねて圧着したものを一枚の板上にしたものです。

DIYなんかでもよく使用されていますよね。

外壁の下地材OSB合板張付

外壁の下地材OSB合板張付-全体画像

そのOSBを張ったらそのあとに断熱材を、その上に透湿防水シートを貼ります。

断熱材張付

透湿防水シート貼付(1回目) その上に通気胴縁取付

そして、透湿防水シートの上に通気胴縁を取り付け、耐水ボードを張って、さらにその上に2回目の透湿防水シートを貼ります。

通気胴縁を取付けた上に緑色の耐水ボードを張付

2回目に貼った透湿防水シートは1回目に貼ったものと色が少し違って、1枚目は白色の通常のもので役割としては、名前の通りですが湿気は逃がして、水は防ぐことです。

2枚目はシルバーで役割は大きくは変わりませんが、プラスで遮熱性もあるので夏は日差しを反射し、冬は家の中の熱を逃がさないようにする効果もあります。

透湿防水シート貼付(2回目)

次は内装です。

まず地下のコンクリート造の部分から見ていきましょう。はじめに断熱材を吹き付けていきます。

吹き付けというように最初はスプレー状に出てくるのですが、最終的にピンク色の部分のようにモコモコと膨らんだ状態になります。

外壁となる部分にこの断熱材を吹き付けます。

断熱材吹付

断熱材の次は壁、天井の下地です。

軽量鉄骨と呼ばれる下地材を用いて天井や間仕切り壁の下地をつくります。

軽量鉄骨で下地づくり

木造部分は壁の下地となる部材を柱に固定し、断熱材を充填します。

グラスウールという断熱材を使用しています。

見た目はもふもふですが、ガラス繊維でできているので少しチクチクします(+o+)

グラスウール取付

壁、天井ともに下地を組んだら合板、せっこうボードの順で張っていきます。

下地組立-コンクリート壁

下地組立-木造壁

下地の上に合板張付

合板の上に石膏ボード張付

浴室などの水回りは防水もしっかり行っていきます。

お風呂の壁が緑のような茶色のような色の部分があると思うのですが、その部分がFRPという繊維状の補強材を樹脂で固めて防水層をつくる方法で防水を行っています。

防水性はもちろん、耐久性にも優れているためよく使われている施工方法ですが、施工中はにおいが少々きついのが難点ですね。

私はFRP防水施工中は遠目に様子を見てすぐ退散いたしました(笑)

FRP防水施工

ということで今回はこの辺で、次回外部、内部の仕上げ工程の様子を紹介していこうと思います。

- 2025.01.27

-

みなさん、遅くなりましたが…

明けましておめでとうございます。まいぴーです。昨年末掲載予定でしたが遅れてしまい、気が付くとあっという間に2025年どころかもう2月になってしまいそうですが、みなさんどうお過ごしでしょうか。

最近はニセコでも暖かい日が多く、雪も去年の年末と比べるとすごく落ち着いています。最近は比較的過ごしやすいニセコですが、外国人の方々の多さは変わりなく、日本人肩身が狭いです(笑)これから旧正月の時期に向けもっと外国人で賑わうことになるのでしょうが、今時点でも私の想像を超えていましたね。

ニセコに来て初めての冬ですが夏との雰囲気の違いにびっくり。

日本にいるはずなのにここは海外かと思ってしまうくらいです。改めてニセコという地域の特異性を感じました。

と、まいぴー近況報告が長くなってしまいましたが、そろそろ本題の工事紹介に写ろうと思います。前回からまたまた時間が空いてしまったので忘れてしまった方も多いと思うのでおさらいをしましょう。

今回の現場は地下がRC造の地上2階が木造の混構造で、前回は地下のRC躯体部分まで完了しましたね。思い出せましたか??

なかなか更新する暇がなくてやっと第3回という感じですが、今回から木造部分に入ります!

まずは、土台と呼ばれる角材を取り付けていきます。躯体から出ているアンカーボルトに 土台を固定し柱を建てます。

ちなみにこの時はまだ夏でめちゃめちゃ暑い時期でした。更新ペースがだいぶゆっくりですがしっかり紹介していくので、最後までお付き合いください(^-^)

柱の次は梁です。ちょっとわかりにくいですが、クレーンを使いながら梁架けを行います。

2階の床梁だけで約210本と、とても多く感じますがベテランの大工さんたちがぱぱっと建て込んでいきます 。

この段階で、建物がまっすぐ建っているかを調べるために屋起こしという作業を行います。 屋起こしをしたら床の合板張りを行います。

2階も同じように柱、梁と建て込んであっという間に屋根まで到達です。

屋根はまず母屋という屋根の下地部材を組み立てて、続けて垂木という部材を留めて 野地板張りを行います。

母屋に垂木を掛け、その垂木に野地板を留めています。

野地板まで張って屋根の下地は 完了ですが、屋根仕上げに入る前に防水を行います。

断熱材を敷いてシート状の防水材を貼っていきます。

今回の建物は陸屋根といって屋根が 勾配の無い平らな形状なので、特に冬になると雪が積もってしまいます。

みなさんご存じの方が多いと思いますが、ニセコはとても雪が多いので後々雨漏りなどが起きないように、ここでしっかりと防水を行っていきます。

と、こんな感じで屋根防水まで完了です。

屋根防水の最中にも外壁下地や内部も下地関係が進んでいるので、次回その様子をお届け しようと思います。

屋根の写真を撮る為に上に上がったときにこの時の羊蹄山の写真を撮っていました 。 せっかくなので街中雪景色に変わった後の時期とのビフォーアフターを載せておきます。

夏から冬でやっぱり雰囲気は変わりますね。

普段はこうして羊蹄山の写真を撮っていますが、いつか逆に羊蹄山から見る街の写真も撮ってみたいですね。

そのうちHPにまいぴー羊蹄山登山レポが載る日が来るかもしれませんね(笑)では今回はこの辺で。新年も気持ちを新たにお仕事やお勉強、その他いろいろ頑張っていきましょう!

では次回にお会いしましょう!まいぴーでした~(^.^)/~~~

- 2024.10.21

-

みなさんこんにちは、まいぴーです。

なかなか更新ができず前回からかなり時間が経ってしまいました( ;∀;)

きっとこの記事を楽しみにしてくれていた方もたくさん(←重要)いるのに長らくお待たせしてしまい申し訳ない気持ちとともに執筆に励む今日この頃です(笑)

最近は、寒い日も多くなってきてこれは羊蹄山が白くなる日も近いかなと思いながらこの記事を書いています。みなさんも体調には気を付けてお過ごしくださいね。ではお待ちかねの工事の紹介へ移ります!

前回は基礎工事+地下の床コンクリートの打設状況まで紹介しましたね。

今回も引き続き地下のコンクリート造の部分を進めていきます。

床の次は壁ということで、まず外枠、次に鉄筋を組み立てていきます。

床のコンクリートを打設した時に鉄筋が飛び出している理由を第1回の時に書いたのですが、写真を見てもわかる通り予め出しておいた差し筋と一体となるように1階の壁を配筋していますね。

こうすることで、コンクリートを一度に打設できなくても躯体は一体になるというわけです。

壁の配筋が完了したら、内側にも型枠を取り付けます。

そして1階の床部分にも 型枠を取り付け、床の配筋と続きます。

床の型枠に等間隔で赤色のものが付いているのがわかると思います。

これは天井インサートというもので、詳しくは内装工事の時に説明しようと思いますが、今回は木造とRC造の混構造の為、RC造である地下のみ壁や天井の下地を軽量鉄骨というもので組んでいきます。

その際に天井の下地を留めるための吊ボルトをこの天井インサートに固定するという使い方をします。

鉄筋、型枠工事が完了したら、基礎の時と同様にコンクリートを打設して躯体の完了です。

躯体コンクリートの打設が完了後、コンクリートの強度が十分に出るまで何日か養生し、その後型枠を解体すると、おなじみの打ちっぱなしコンクリートの表面が見えてきます。

写真では床に墨出ししているところですね。前回も登場したU君が先輩とともに作業を頑張っています

( *´艸` )

外部の埋め戻しをしていきます。

傾斜がある土地なので半分くらいは埋まっていますが、地下1階でも半地下のようになっていますね。

道路から見える大きな開口部はガレージでその横が玄関になっています。

地下もRC部分が終了したら、いよいよ上の木造部分に取り掛かるわけですが、このタイミングでまず外部足場を嵩上げして2階以上の高さでも作業できるようにします。

今はまだ地下の躯体のみなので小さく見えますが、建方が始まれば一気に見違えると思うのでお楽しみに!

また、ここまではRC造ということでコンクリート工事がメインでしたが、ここから先は木造になるので、今までとは違った構造の工事が見られると思います。ぜひ次回も見に来てくださいね!ということで今回はここまでです。

最後に雑談ですが、カナヘビとトカゲって何が違うんですかね?

同じ爬虫類でもヘビとの違いはさすがに分かりますがカナヘビとかトカゲって同じ形だし、ぱっと見じゃわからないですよね(笑)↓写真載せるので苦手な方はご注意ください!

- 2024.08.09

-

みなさん こんにちは!まいぴーです。

毎度おなじみこのセリフということは…そうです! また新しい現場が始まります!今回このHPについて、初めて見たよ~という方もいると思いますので、軽く説明しますと、建築に興味がある人、なんとなく見に来たよという人、もちろん現場関係者の方にも、建物が建つ様子を最初から最後まで分かりやすく、読みやすくお届けするという内容になっています。

今回の現場は倶知安町!

まいぴーニセコエリアに進出しました。

ニセコに初めて来てまず思ったのは羊蹄山ってどこからでも見えるなぁです(笑)

自分の家の窓から羊蹄山が綺麗に見えて感動したのですが、よくよく考えれば通勤中も仕事中もだいたいいつも見える所にいます(笑)

そんな羊蹄山ですが、ある日の退勤中に雲で帽子をかぶっているように見えてつい写真を撮ってしまったので、せっかくですから載せておきます。

結構珍しい写真が撮れたのかなと自分では思っていましたが、よくある光景なのでしょうか?

知っている方いたら教えてください~!!と、羊蹄山に夢中になってしまいましたが、気を取り直して工事の様子を紹介していきましょう!ということで、今回は6回ほどの連載を考えていますので、良ければ最後までお付き合いください~!

では第1回スタートです(^.^)/

まずは新築する建物の位置を出し根切りを行います。

測量を行って建物の通り芯の位置に 木杭をたてるのですがここで出した位置をもとに基礎ができるのでとても重要な作業です。

そして基礎をつくる為に必要な空間分地面を掘削していきます 。ちなみに今回建てる建物は、地下1階部分が鉄筋コンクリート造で地上2階部分は木造の混構造の建物になります。

なので、1回の工事で2種類の構造方法が見られるというわけです。

現場的には大変かもしれませんがHP的にはお得ですね(^-^)

これから基礎工事が始まるのですが、基礎の位置や寸法を直接床に出す墨出しという作業をする為に捨てコンを打設します。

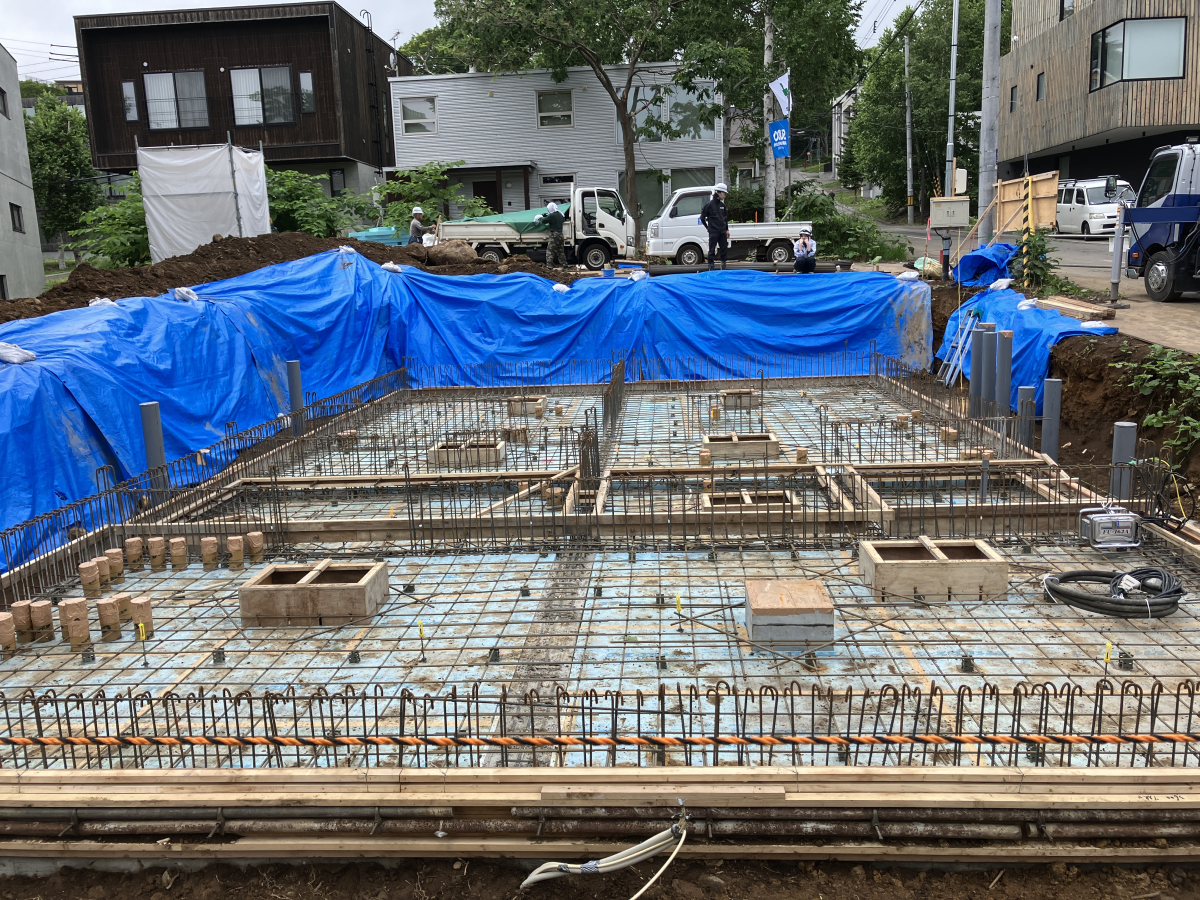

墨出しをして基礎の位置がでたら、鉄筋屋さんの出番です。

墨出しした基礎の位置にベース、基礎梁と配筋をして型枠を取り付けます。

型枠の取り付けまで完了したら、いよいよコンクリートを打設します。

続けて、基礎梁部分にも断熱材、型枠と取り付けてコンクリートを打設します。

右の写真は、今年度からニセコで一緒に仕事をしているUくん(同期)です(笑)

関東支店から北海道に来て、今回の現場を担当しています。

コンクリートの打設日は、コンクリートの手配や数量の調整など何かと忙しいのですが、この日は業者さんに混ざって打設の手伝いということで、鉄筋についたコンクリートを洗う作業も頑張っていました(*^-^*)

そして基礎の型枠を解体して、地下1階の床に型枠を付けて断熱材を敷き込んでいきます。

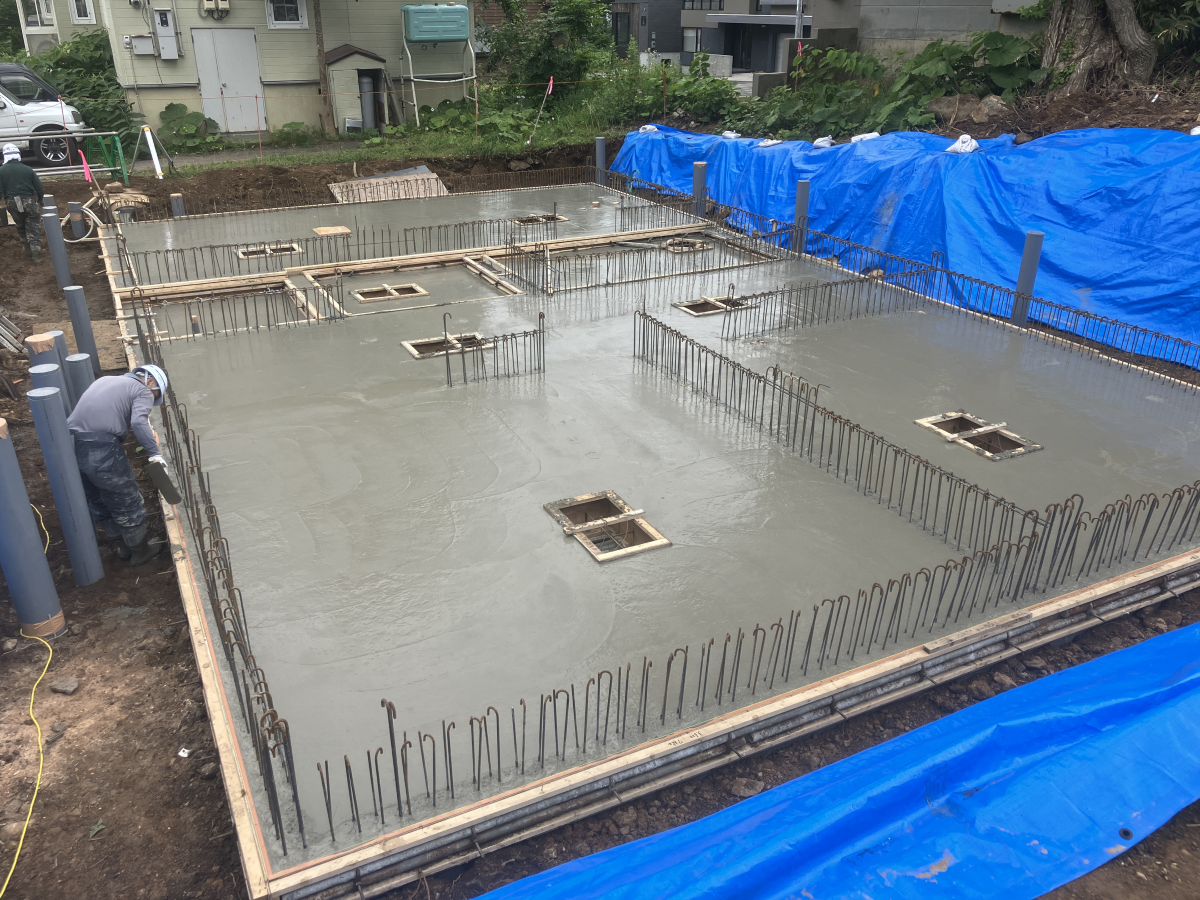

その上に鉄筋を組んで、床コンクリートの打設を行います。

床の次は地下1階の壁、1階の床まで順番にコンクリートを立ち上げていきます。

コンクリートを一度に全部打設することはできないので、どうしても打継ぎ部分ができるのですが、先に打設する分と後に打設する部分が一体になるように鉄筋を伸ばしておきます。

写真でも床のコンクリートより鉄筋が飛び出していますよね。

次に壁の鉄筋を組むときに、この伸ばしておいた鉄筋と壁の鉄筋を繋げることでコンクリートを分けて打設した分が一体となるようにしているというわけです。

ということで地下1階の床までコンクリートの打設が完了しました。

第1回から結構なボリュームになってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。

次回は引き続き地下1階部分の躯体工事の様子をお届けする予定です。暑い日が続いていますね。

夏休み時期ですので、みなさん色々な所へ出かけたりもするのでしょうか。

熱中症等十分気を付けてお過ごしください (^.^)/ではまた次回にお会いしましょう。

まいぴーでした(^.^)/~~~