小川商店

- 2023.08.07

-

皆さんこんにちは!まいぴーです。

前回お伝えした通り、 今回が最終回です。

ということで建物完成後の様子を見ていきながら 改めて部屋の説明などしていこうと思います。

ではまず外観からいきましょう!

前回取り付けたサインも写っていますね。

この正面玄関から従業員の皆さんが出入りします。

ちなみに奥側に見えるレンガ調の建物が小川商店さんの本社事務所です。

広い駐車場もあるので、たくさん従業員様がいても安心ですね。

では、内部も見ていきましょう。

正面から入るとまず玄関、そして廊下へと繋がります。

また、従業員の皆さんが休憩する部屋として、男女それぞれ休憩室兼更衣室があります。

見たらわかるよって感じだと思いますが、トイレですね。

男女で壁紙が青とピンクのアクセントになっています。

ピカピカの綺麗なトイレで清潔感もばっちりです。

廊下を抜けた先はいよいよ作業スペースです。

ここは靴履き替え室で、ここで長靴など作業用の靴に履き替えます。

左の写真の方は仕上げ室という部屋に、右の写真の方は改修した工場へと繋がっています。

仕上げ室に入る前に、サニタリー室を通ります。

ここで、白衣、帽子、長靴を着用し手洗いや消毒など身だしなみを整えてから仕上げ室へ入るという流れで衛生管理が徹底されています。そして、右側の写真が仕上げ室です。

ここでウニの検品や検量を経て折詰めなどの作業を行っています。

またこの仕上げ室は改修棟とも繋がっているので、写真では部屋が奥までずっと続いているように見えますね。

もう一方の靴履き替え室を通って改修棟の方を見ていきましょう。

こちらも同様に、白衣、帽子、長靴を着用し、手洗い、消毒を経て入室します。左の写真の部屋は合羽掛け室で、写真の右の方にある鉄棒のような部分に、工場内で着る合羽を掛けられるようになっています。

右の写真の部屋は一次加工室で、ここでウニの殻割りなどを行っています。

また改修棟の方は外にプラットホームがあり、左の部屋が製品庫で出荷前の製品を保管しています。

部屋の温度を常時0~2℃程度に保ち製品の品質管理を行っています。

そして右の部屋が出荷室で、外のプラットホームと繋がっています。

この写真は仕込み水室という部屋で、決まった 濃度の塩水をつくり、貯めておくタンクがあります。

水産加工の工場なので、海水や人工塩水などたくさんの種類の水を使います 。

こういった大きなタンクなどは水産加工工場ならではのものですね。

屋外には海水専用の大きなタンクも設置されています。ちなみになんですが、2%の塩水をつくるとしたら、一度でつくるのではなく濃い濃度でつくってから、水で薄めて既定の濃度にするらしいです。

その方が一度でたくさんの塩水をつくれるので効率的になります。

豆知識ですね 。ざっくりと紹介してきましたが、建物内部の様子はこんな感じです。

無事に竣工ということで、このHPも正真正銘最終回です。

ここまでお付き合いしてくれたみなさまありがとうございました !また次回の現場紹介でお会いしましょう。以上まいぴーでした !

- 2023.07.21

-

みなさんこんにちは。まいぴーです。

今回はさっそくですが外構工事の様子をご紹介していこうと思いますが、その前に サインの取り付けを行います 。

住宅でいう表札の部分なので、ここが曲がっていたり、字が間違っていることがあったりすると悲しいですよね 。

なので、そんなことがないようにしっかりとチェックします。

サインも無事取り付けられたので、外構工事の様子を見ていきましょう。

今回は、サインを取り付けた玄関側の前面が駐車場になります。

アスファルト舗装を行う前にまず地面を掘削して路盤を作っていきます。

アスファルト舗装の下地の路盤が悪いと仕上がりに影響するので、砕石を敷き込む際に 適正な厚みでしっかり転圧をし、密実で平滑な路盤を作ります。

そして路盤成型が完了したところでアスファルト舗装を行います。

アスファルトはコンクリートとは違い、温度の高低で固体から液体に変わる性質があります。その為、夏場など強い日差しが当たると柔らかくなり、タイヤの跡が付きやすくなることがあります。

ですが、コンクリートよりも施工性が良いことや、静音性が高いことから道路の舗装など多く用いられています 。

舗装完了です。

冷えて固まれば施工後でもすぐに使えるのもアスファルトの良い点ですね 。

これで駐車場も出来ました。

あとは道路に面している部分にフェンスを設置します。

束石というフェンスの基礎の石を設置して、そこに支柱を建てます 。

束石を設置する段階で曲がってしまうと、フェンス全体も曲がってしまうので 水平器をあててまっすぐに設置していきます。

先に設置した支柱にフェンスのパネル部分を取り付けます。

曲がることなくピシッと取り付けられていますね 。

今回の工事はこのフェンスを取り付け完了となります。工事開始からこのHPを通して工事の様子をお伝えしてきましたが、どうでしたか?

私自身、初めての経験で大変な部分もありましたが、普段こういった工事現場を見る事がない人でもわかりやすく伝えることを目標に書いてきたので、このHPを見てくれたみなさんには建物ができていく流れをお伝えでき、少しでも工事現場に興味や関心を持っていただけたら嬉しいです!次回は最終回ということで、工事完了後の最終的な建物の状況を内部外部あわせてお見せしていきたいと思います。

では、最終回でお会いしましょう。お楽しみに!

- 2023.07.05

-

みなさん、こんにちは!まいぴーです。

更新が遅くなってしまいすみません!前回は増築棟と改修棟が繋がり、それぞれ内装のボード貼を行って床の塗床防水まで完了したところでしたね。

今回は、内装仕上げ工事の様子を紹介したいと思います。ではさっそく休憩室などの共用部分の仕上げから見ていきたいと思います。

まず、壁はクロスを貼って仕上げていきます。

石膏ボードの目地やビス部分の凹凸をなくすためにパテ処理を行います。

パテ処理を行って平らになったボード面にクロスを貼ります。

空気やごみなどが入ってしまうと、その部分が膨らんで目立ってしまうので慎重に 貼っていきます 。

床はタイルカーペットを貼っていくのですが、休憩室の一部は木床を組んで小上がりのように仕上げています 。

そしてトイレや玄関などの床には長尺シートという床材を貼っていきます。

長尺シートは塩化ビニルで出来ていて、衝撃に強く耐久性が高いという特徴があります。

クッションフロアとも似ていますが、クッションフロアのように柔らかくはないので、重い物を置いても跡が付きにくいです。

目地を溶接したら長尺シート貼は完了です。

そして工場の作業スペースの床は前回ご紹介した塗床防水で完了ですが、壁と天井の石膏ボードに仕上げ材を貼っていきます。

貼っている仕上げ材は、化粧ケイカル板というもので、ケイカル板の表面に塗料がコーティングされているものです。その為、濡れても簡単に拭くことができます。

工場の中はこの化粧ケイカル板を全体に貼り目地をコーキングして完了です。

外部では、玄関や風除室の床はタイルで仕上げます。

モルタルで下地を均してからタイルを貼ります。

タイルの貼り方のも種類があって、今回は通し目地という貼り方で施工しています。

名前の通り、目地がまっすぐに通る貼り方です。

同じタイルでも貼り方を変えるだけで雰囲気が変わったりするので、タイルを貼る箇所の 用途やコンセプトにあった貼り方を選ぶといいですね。

興味のある方は、貼り方の種類などぜひ調べてみてください (^_^)

基礎立上り面は複層仕上塗装で仕上げます。

基礎のコンクリートがむき出しのままだと、コンクリートが水分を吸収し劣化を早める原因になることがある為、この塗装は下地に吹付パターンを塗り、その上に仕上げ塗を行うため塗膜が厚く表面を保護して基礎の劣化を防ぐ役割があります。

また、塗装することで表面が綺麗になるので外観を良くする役割もあります。

これで基礎立上り面の塗装は完了です。

今回は主に仕上げ工事の様子をご紹介しました。

準備工事から始まったこの工事もいよいよ終盤です。

このHPも最終回が近づいてきていますね。

最後まで見届けて頂けると幸いです!ではまた次回、外構工事編にてお会いしましょう!

- 2023.04.20

-

みなさんこんにちは、まいぴーです。

前回に引き続き内装工事の様子を見ていきましょう。

とその前に、前回建物内なのに外壁が見えていたところはどうなったでしょうか。

どうして外壁が見えているのか、予想はできましたか?HP第1回でも説明したのですが、今回の工事は工場の増改修工事なので、今まで紹介してきた増築の建物と既存の工場の改修工事があります。

つまり、建物の中から見えていた外壁は、増築棟から見た既存の工場の外壁ということになります。

もうわかったのではないでしょうか。

外壁が建物内から見えていた理由としては、改修を行う既存の工場と繋がるように増築の工場を建てていたからということですね!

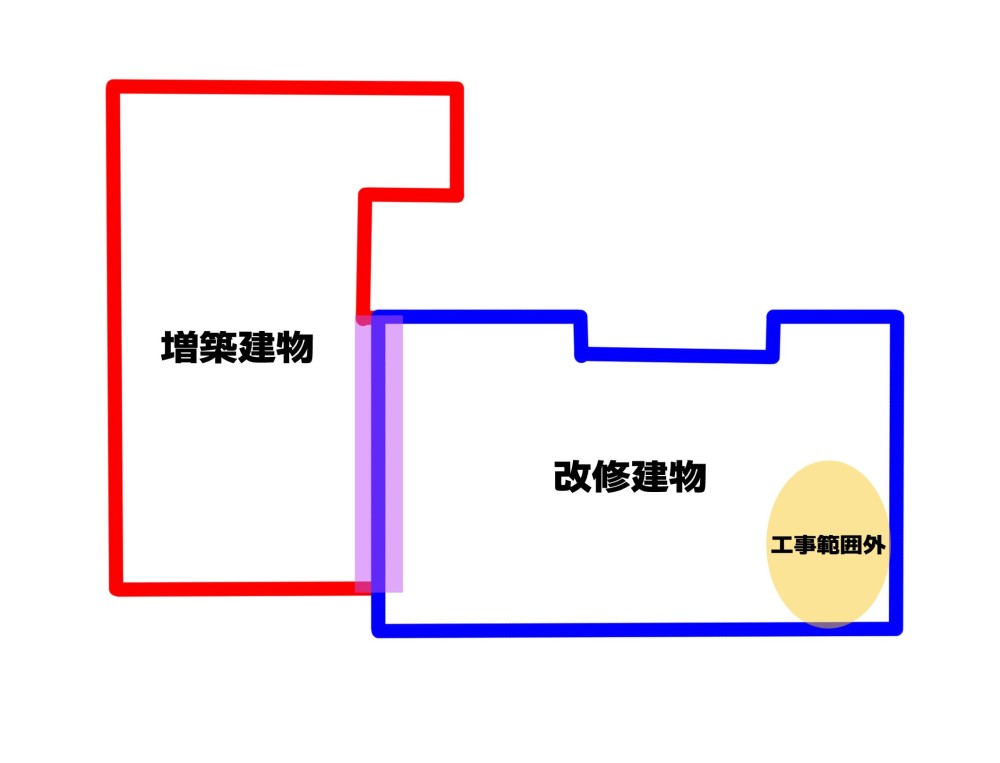

簡単な図で見てみるとこんな感じです。

赤いラインが増築する建物で、青いラインの建物が改修を行う既存の工場です。

増築棟と既存の工場がぶつかる部分が紫色になっているところで、外壁が見えていたのもこの部分です。ではさっそくですが、今回から既存工場の改修工事の様子も紹介していこうと思います。

まず例の外壁部分は板金を剥がし、既存の工場の内部からも解体を進めます。

既存の工場の改修範囲は2階と図の黄色の円のところを除いた部分なので、外壁のところ以外も解体を行っていきます。

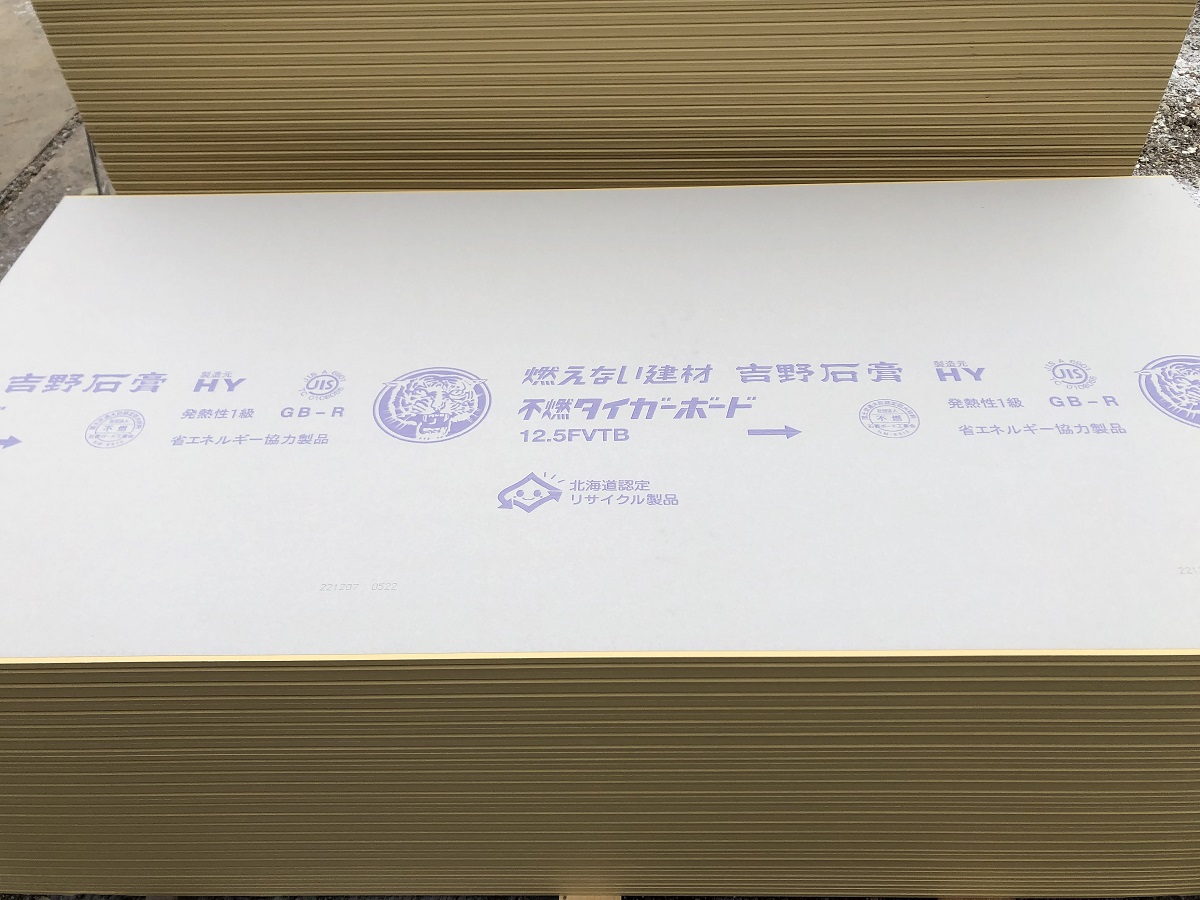

そして、既存工場の解体を行っている間に増築棟では、前回軽量鉄骨で組んだ下地の上に石膏ボードを貼っていきます。

外壁の時に貼った石膏ボードとは色が違いますよね。

水色の石膏ボードは耐水のボードで表面の紙が水に強いものとなっています。

水産加工の工場なので、水をたくさん使う部屋には耐水のボードを貼り、それ以外の休憩室 などの部屋には通常のボードを貼っています。

天井もボードを貼っていきます。天井も水を使う部屋と使わない部屋で仕上げが変わります。水を使う部屋には壁に貼ったものと同じ耐水のボードを貼ります。

共用スペースや休憩室は化粧石膏ボードというものを貼って仕上げになります。

化粧石膏ボードは通常の石膏ボードと違い、表面紙に模様や型押しの加工がされています。

下地に直貼りができて施工性に優れているという特徴があります。

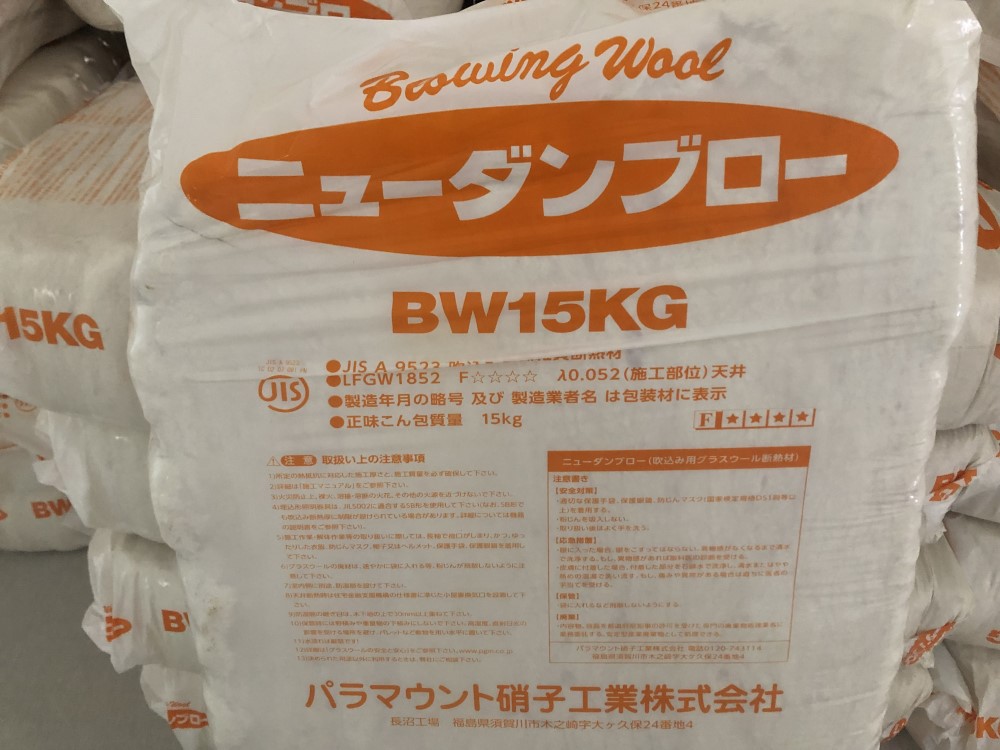

また、天井裏にはブローイングという方法の断熱工事を行います。

今まで断熱材は色々な種類のものが登場したと思いますが、今回のものはボード状など綺麗に成型されているものと違って綿状の細かい断熱材をホースで吹き込んでいきます。

天井のボードの前にポリフィルムが貼られていたのが写真からわかると思いますが、ポリフィルムを貼らないと、天井内に湿気が流入してしまい断熱材がダメになってしまったり、天井内で結露が生じてしまう可能性があります。

その為、ポリフィルムを貼ることで防湿性を高めているというわけです。そして改修棟の方は解体が終わったら、増築棟と並行して床の金物類を取り付けていきます。

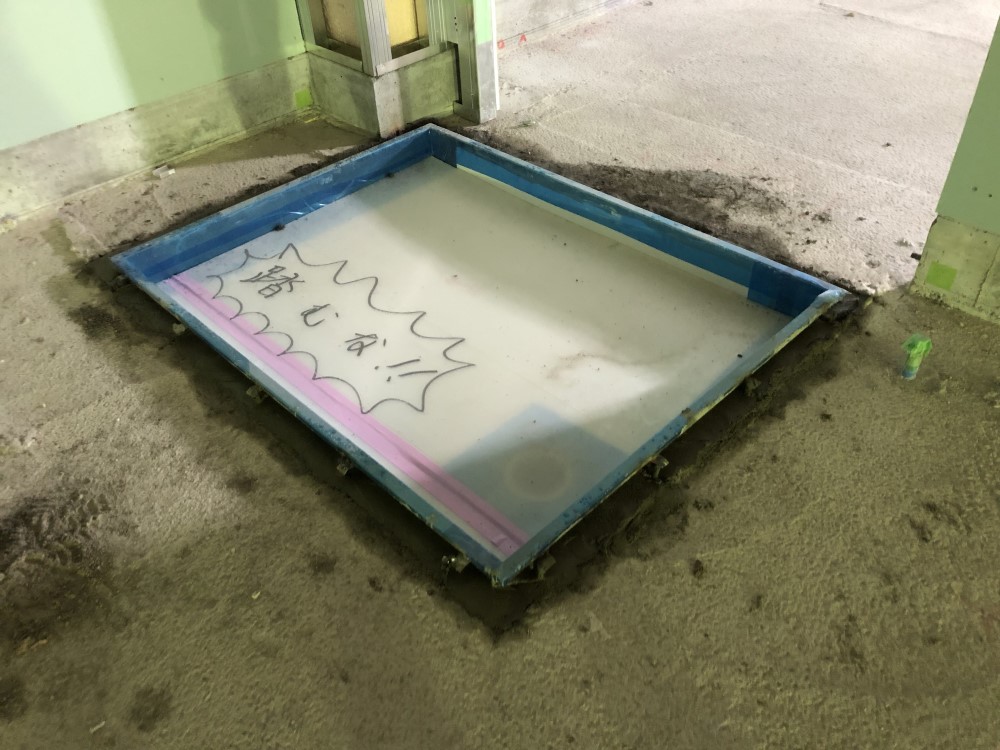

工場の作業場へ入る際に靴の消毒をする為の消毒槽の設置や、増築棟と改修棟の取合部はエキスパンションジョイント金物なども取り付けていきます。

ちなみにエキスパンションジョイントをかいつまんで説明すると、今回の新旧の建物の取合う部分を構造的に一体とすると地震などで歪んだり捻じれたり一番の弱点となりやすい部分になる為、隙間を設けてあらかじめ分断させることで負荷を軽減させるクリアランスのことを指します。

その為、増築した建物と既存の建物の取合い部分のクリアランスにカバー金物を取り付けていきます。

モルタルを流して床の凹凸をなくし平らになるように仕上げます。

また、床の仕上がりに合わせて高さも調整します。

改修棟も同様にモルタルを打設していきます 。

モルタルを流したら、金ゴテで押さえてそのあと防水塗床を施工していきます。

床に塗っている緑色の材料が防水材です。

工場の作業スペースとなる部分は、水をたくさん使うことになるので建物を守るためにもしっかりと防水塗床作業を行います 。

改修棟も増築棟同様、軽量鉄骨で壁と天井の下地を組んで塗床も行います 。

床はこの防水の塗床で仕上げです。共用スペースや休憩室では塗床ではなくタイルカーペットや長尺シートといった別の仕上げを行います。では塗床工事まで紹介したところで今回は終了です。次回、壁紙クロスや残りの床仕上げの様子などを紹介していこうと思います。増築棟、改修棟並行しての工事なので、ボリュームたくさんの内容になってしまいますが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。

ではまた次回でお会いしましょうー !

- 2023.03.31

-

みなさんこんにちは。まいぴーです。

前回板金工事が完了し、建物の外側はほぼ完成しましたね。

今回から建物内部の様子をお見せしていこうと思います。

では断熱・鋼製建具・内装工事の方早速見ていきましょう。

前回外壁の下地ボードを貼っている時、内部では壁の中にグラスウールを詰める作業を行っていました。

鉄骨造では、温度差による結露が生じやすい性質があるため断熱工事は大事な工程となります。

なので隙間ができないようにしっかり詰めていきます。

グラスウールは見た目はすごいふわふわしていて気持ちよさそうですが、ガラス繊維でできた断熱材なので肌につくとチクチクして痛いです。

素手では触らないことをお勧めします(+_+)

グラスウールの充填が完了したら次は発泡ウレタンという断熱材を吹き付けていきます。

霧状に吹き付けたら、もこもこと膨らんで硬化します。

結露を防ぐために外壁部分の鉄骨は見えなくなるまでウレタンを吹き付けます。

そして、鉄骨部分と壁の中になる部分の断熱材を部位や部材により使い分ける事で、断熱性能を確保します。

窓やドアの枠も外壁のボードを貼る段階で取り付けていました。

外壁のボードが貼られてしまうと窓枠などは収めることができなくなってしまうので、外壁が絡む窓やドアの枠は先に取り付けます。

取り付けた枠にガラスを嵌め込みます。

割れないように慎重にガラスを嵌め込んで完了です。

そしてここから内装金属工事本番ということで軽量鉄骨下地工事の様子を見ていきましょう。

軽量鉄骨ですが、私は実物を見るまでは前にやった鉄骨工事の鉄骨みたいに結構重量感のある素材をイメージしていたのですが、本当に軽量という感じで私でも持てそうなくらいでした(笑)

話が少し逸れてしまいましたが、軽量鉄骨下地工事に移ります。

鉄骨は柱・梁などの躯体として、また、外壁・屋根の下地の役割がありましたが、軽量鉄骨は主に天井を構成する下地の骨組みとして使われます。

水産加工工場なので軽量の天井内には水道水や塩水、お湯、空調などの設備の配管や、照明などの電気や電源の配線がたくさん通っています。

間仕切り壁も軽量鉄骨で下地を組んでいきます。

間仕切り壁ができると、今まではちょっとわかりにくかった部屋の間取りが見えるようになりました。

軽量で組んだ壁下地に外壁下地貼の時も出てきた石こうボードを貼って、その上にクロスなどで仕上げていくという流れで進んでいきます。

そして、これは建物内のとある部分の写真なのですが、みなさん何かに気づきませんか?

軽量の下地も組まれていないし、断熱もされていません。

そして何より建物内なのに外壁や窓が見えています。次回までにどうして外壁部分が見えているのか予想してみてください!

内装工事の続きもどんどん見せていこうと思うのでお楽しみに~

ではまた次回!

- 2023.02.20

-

こんにちは、まいぴーです。

前回は鉄骨工事が完了したところでしたね。

今回は屋根と壁の板金工事の様子をお届けしていこうと思います。工事もだいぶ進んできましたね。

鉄骨工事では建物の骨組みができた状態でしたが、今回で屋根、壁がつくのでより完成が近づいている感じがすると思います。

では板金工事の様子を見ていきましょう。

早速現場に野地板が搬入されてきました。

これを屋根に貼っていきます。板金を葺く前の下地材として野地板を貼っていきます。

鉄骨の母屋に野地板を留めていきます。

前回母屋の説明をした時の写真で、すでに野地板が写っていたので、もうわかっていた方もいるかもしれませんね。

そしてこの野地板、セメントと細かい木片が混ぜられているので、畳1枚分ほどのサイズで30kg以上と、とても重いのも特徴です。

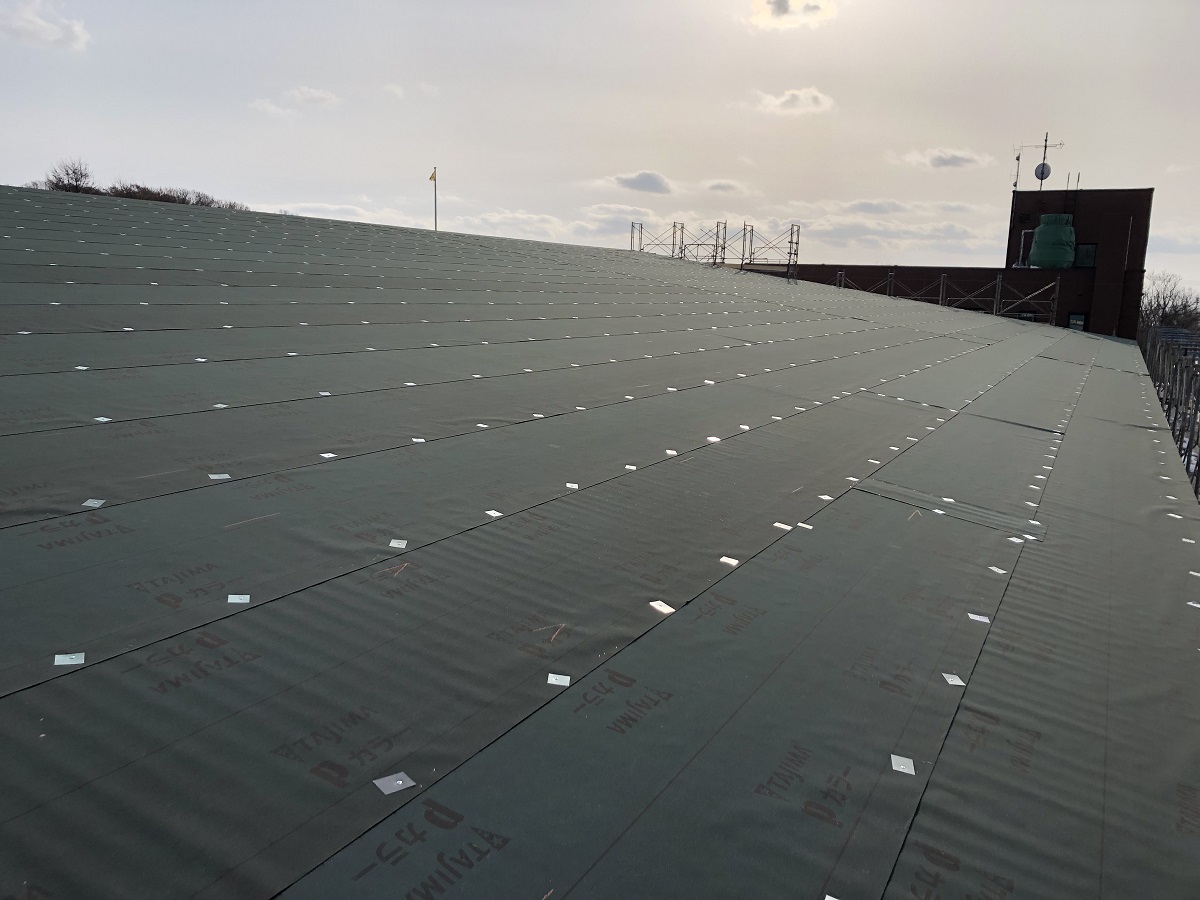

野地板を貼ったら、アスファルトルーフィングを貼ります。

アスファルトルーフィングは、紙にアスファルトを浸み込ませた防水シートで、建物内部への雨水の侵入を防ぐ役割があります。

アスファルトルーフィングを貼り終えたら、次はいよいよ屋根の板金を葺いていきます。

クレーンで屋根の上まで吊り上げます。

屋根の頂点から軒先まで1枚の鋼板を貼るので1枚1枚がとても長いですね。

貼り終えたら最後にハゼ締めをしていきます。

ハゼとは、板金と板金の折り重なる継ぎ目の部分のことで、この部分をしっかり処理しないと雨漏りなどの原因になってしまうのでとても重要な作業です 。

屋根の全体はこんな感じです。

雪が積もってちょっとわかりにくいですね..(-_-;)

屋根がついて中が見えなくなりました。スケルトン卒業です。

では壁の方も見ていきましょう。

まずプラスターボード(せっこうボード)というものを下地材として貼っていきます。

このプラスターボードは、今回の外壁の下地や内装の壁下地など、とても広く使用される建材です。

耐火性や遮音性に優れていて施工がしやすいなど、たくさんのメリットがあります。

しかし、石膏と紙からできているので水や湿気には強くありません。

その為、ボードを貼った部分は濡れないように注意する必要があります。

そこで、次に登場するのが 透湿防水シートというものです。

透湿防水シートというものは、字の通り透湿性と防水性を備えたシートです。

簡単に説明すると、内側に溜まった湿気(水蒸気)は外へ逃がして、外側からの水分(雨水など)が内側へ入るのを防ぐことができます。

建材以外にもアウトドア用品や防護服などに使われたりと、なかなか優秀な材料ですね。

プラスターボードの上に 透湿防水シートを貼り、その上から外壁の板金を貼ります。

そして残りの軒天や破風(はふ)部分にも板金を貼ったら板金工事完了です。

ついに建物の全貌があらわになりましたね。次回からは内部の様子を紹介していこうと思います。

これから増築部と改修部を並行して工事が進むので、大忙しとなりますが最後までお付き合いいただけると嬉しいです。

ではまた次回にお会いしましょう~!

- 2023.01.27

-

みなさんこんにちは!まいぴーです。

今回は鉄骨工事の後編です。前回は建方が始まったところでしたね。

今回はせっかくなので鉄骨工事の様子を少し詳しく見ていこうと思います。

上の写真は梁の組立の様子なのですが、

2枚目はクレーンで持ち上げる前に地面で先に仮で組み立てておく地組を行っているところです。

複雑な組み立てを行うのに、空中だとやりにくいですよね。

なので先に組立をして、持ち上げてからは固定するだけにしておけば効率よくできるというわけです。

次はボルトで梁の接合部を固定しているところです。

右の写真を見てみると白い線が引かれているのですが気が付きましたか?

これは、高力ボルトの一次締めを行ったあとにつけるマーキングで、

ネジ山から部材の表面まで線を引きます。一次締めの後に行う本締めによってマーキングをしたナットが回転 し、

部材表面や座金のマーキングとのズレが生じます。

このズレを見て、ナットが所定の角度分回転しているかを確かめることができます。

↑ ↑ ↑

これが本締め後の写真です 。

線のズレができていることがわかります。

このズレの差の角度で適切に本締めがされているか確認するというわけですね!

接合部の塗装を行い、母屋(もや)を取り付けます。

鉄骨造の母屋は屋根の骨組み部分で、

これから屋根の下地材や板金を張り付けていく時にこの母屋に固定していきます。ちなみに鉄骨造と木造で母屋の役割が少し変わります。

鉄骨造の場合は説明の通り、屋根の下地です。

木造だと母屋は直接屋根を受けず、

屋根を受ける部材である垂木(たるき)を支える役割になります。

どうして鉄骨造と木造で違うのでしょうか。

知ってる方いたら教えてください(/o\)

次は胴縁(どうぶち)を取り付けます。

母屋は屋根の下地でしたが、胴縁は壁の下地になります。

床と水平に取り付けられているのが胴縁で、

壁材を張り付ける時にこの胴縁に留めて固定していきます。説明だけだとわかりにくいので、母屋と胴縁の一部に線を引いてみました。

赤が母屋、青が胴縁です。どうでしょうか。

母屋と胴縁の場所はわかってもらえたでしょうか??

そして胴縁の取付が完了したところで鉄骨工事も完了です。

ここまででやっと建物の骨組みができてきました。

次回からは、屋根の板金工事の様子をお届けしていきますのでお楽しみに!

- 2023.01.21

-

みなさん、寒中お見舞い申し上げます。

まいぴーです。今年も工事完了までの様子をお届けしていきますので、

どうぞ最後までお付き合いよろしくお願い致します。早速紹介していこうと思うのですが、前回の更新から時間が経ってしまったので

忘れてしまった方もいるかもしれませんね。

前回は基礎工事を終えて床が完成したところまででした。覚えていましたか?(^-^)

では軽くおさらいもしたところで、

今回は鉄骨工事の様子をお届けしていきます!

鉄骨工事を始める前にまずは足場を組みます。

鉄骨が建ち始めると一気に建物の高さも上がるので、事前に足場を組んでおく必要があります。

そして、使用する鉄骨材も事前に製品検査を行います。

鋼材の溶接個所や穴の箇所、部材サイズなどを正しく加工されているかしっかりと調べて、問題がないことを確認してから現場に搬入します。

ここまでで鉄骨工事を始める前の準備は完了です。

現場に鉄骨がたくさん運ばれてきました。これからこの鉄骨を組んでいきます。

柱や梁など一つ一つの部材が大きいので、クレーンで吊り上げながら組み立てます。

鉄骨は工場で事前に製作した部材を現場で組み立てていくのが一般的なので、建方が始まるとすぐに建物の形が見えてきます。

ちなみに上から見るとこんな感じです。

まだ一部分ですが、前回までの基礎のみの状態と比べるとだいぶ見違えました ( ゚Д゚)

ではどんどんいきましょう!と言いたいところですが、長くなってしまうので 今回はここで終了です。

次回、鉄骨工事後半の様子をお届けしますのでお楽しみに!

- 2022.12.07

-

こんにちは、まいぴーです。

基礎工事①の続きをお送りします!基礎コンクリートの打設が完了したら、次に行うのは埋め戻しです 。

2m以上あった基礎ですが、その大半が土の中へ …

地表に見える高さが50cm程になりました 。

埋戻しの次は床をつくります。

基礎の時と違って、先に型枠を取り付けてから鉄筋を組んでいきます 。

スラブ(床)の型枠を取り付け、その上に断熱材を敷き込み、鉄筋を組むという流れで進んでいきます。

段差の部分はコンクリートが流れていってしまわないように止め枠を取り付けてコンクリートを打設します。

2回目の床コンクリート打設を行います。

コンクリートを流し込んでトンボで均していきます。

最後ということもあってか雲ひとつない青空です。

天気にも恵まれ無事コンクリート打設完了です (#^.^#)今回の打設でメイン部分のコンクリート工事は終了です 。

床のコンクリートも打設し終えたところで基礎工事は終了です。

だんだん建物らしくなっていきますね!次回からはいよいよ鉄骨工事がスタートします。

今回の工事のメインともいえる部分ですので、皆さん次回も見に来てくれると嬉しいです。ではまた次回にお会いしましょう ~

- 2022.11.30

-

こんにちは、まいぴーです。

最近一気に寒くなってきましたね。

初雪はまだかなと、最近少しわくわくしています ( *´艸`)現場としては雪が降る前にできることはやってしまいたい! ということで基礎工事、やっていきます。

まずはどーんと現場の様子から。

前回掘削して砕石を敷き詰めたところに捨てコンを打設している様子です。

捨てコンとは名前の通り捨てられるコンクリートというわけではなく、地面を平らにして墨出しをしやすくする役割があります。

墨出しをしたら鉄筋を組んで、型枠を取り付けていきます。

先に鉄筋を組み、それを追いかけるように型枠を取り付けます。

高さが2m以上もあるので、なんだか基礎とは思えないほど立派ですね。

型枠を取り付けたらコンクリートを打設します。

ポンプ車から生コンを圧送して型枠にコンクリートを流し込んでいきます。

基礎コンクリートは一度に打設するには量が多かったので2回に分けて打設しています。

写真左が1回目、右が2回目ですね!今回はここまで。次回は埋め戻し作業の様子をお送りします。

ではまた次回にお会いしましょう ~

- 2022.11.01

-

こんにちは、まいぴーです。

HP第2回、今回は地盤改良工事~土工事までの様子をお届けしていきます!では早速地盤改良工事の様子から見ていきましょう。

重機がさっそく搬入されてきましたね。この重機は一体なんでしょうか?

これはアースオーガという重機で、地盤改良工事には欠かせない重機です。

ちなみに横から見るとこんな感じです。

搬入時はコンパクトに折りたたまれていましたが、全体でみると結構大きいですね。

地盤改良工事の中でも今回は、柱状改良という施工方法で工事を行います。

アースオーガを使い円柱状に地面を掘っていきます。 その穴にセメントを流し込み、土とセメントを攪拌します。

そうすると地中に柱状の補強体ができ、地盤の支持力を上げることができます。

地面にぼこぼこといくつか穴がありますが、これが柱状改良をした箇所です。

このあとに杭頭処理を行い、地面を平らにして地盤改良は終わりです。

この地盤改良を行うことで、建物を建てたときに地面が重みで沈んでしまうのを

防ぐことができます。

地盤改良が完了したら、建物の基礎をつくるために掘削していきます。

高さを見ながら掘り進めて、砕石を敷き詰めたらいよいよ基礎工事に移ります。

前回少し長くなってしまったので、今回はこれくらいにしておきます。次回から基礎工事の様子をお届けしていくので、また次回も見に来てくれると嬉しいです!

ではみなさんまた次回 (^^)/~

- 2022.10.03

-

皆さんご無沙汰してます、まいぴーです。

今回から虻田にある㈱小川商店さんの増改修工事の様子をお届けします。

㈱小川商店さんはホタテやウニなどの水産物の加工を行っている会社で 今回の工事はウニを加工している第1工場の増築と改修です。

現場のすぐ近くには海がありカモメたちがたくさん空を飛んでいます。では綺麗な海の写真とともに第1回目スタートです!

ある日の帰りに撮った海です。

すごい綺麗じゃないですか?

工事前の様子

今回の現場は増築部分から建てていき、冬頃から既存工場の改修を行っていく予定です。

工事中も今ある工場は稼働したままなので既存の配管ルートが増築部分に干渉しないように 既存工場の電気や給排水は生かしつつ、配管のルートを迂回、延長させる工事を先に行います。

配管を埋設するために、地面を掘削していきますが地面からは大量の岩が… とても大きな岩だったのでブレーカーで砕きながら掘り進めていきます。

どうせ出てくるのなら、埋蔵金とか温泉とかにしてほしいです。

埋蔵金発掘は叶いませんでしたが、無事に掘削完了!ということでハンドホールを埋設していきます。

みなさんハンドホールって聞いたことはありますか?

私はマンホールならわかるけどハンドホール?なんだそれは。という感じだったので調べてみました。電柱から受電装置まで距離があるとき一直線での配線は難しいですが、中継地点としてハンドホールを設置することで 電柱と受電装置を繋ぐことが出来ます。 また、マンホールとの違いは人が入れるスペースがあるかどうかです。

ハンドホールは写真を見てもわかるように人が入るには窮屈そうな大きさですよね。

ハンドホールを設置し、土を埋め戻していきます。

一度掘り出した土は空気をたくさん含んでいてふわふわなので、土をぎゅっと転圧しながら埋め戻しを行います。

また、写真に写っているオレンジ色のシートは何かわかりますか?

これは埋設表示シートといって、シートの下に何が埋まっているのかわかりやすくするためのシートです。

水道管や電気の配管などで色分けがされていて、地面を掘ったときにこのシートが先に出てくるので配管が埋まっていることを 気付くことができ、重機などによる配管の破損を事前に防ぐことができます。

これで事前の埋設配管は完了です。

次に行うのは解体工事です。

これから増築する建物の敷地内に休憩室棟が建っていて工事の邪魔になってしまうので壊していきます。

では解体工事を進めていきます。

いきなり防護服で解体している写真でびっくりする方もいるかもしれませんが、今回解体していく建物の建材には一部アスベストが含まれているため防護服での作業になります。アスベストは聞いたことある方も多いのではないでしょうか。

身近なものでいうと珪藻土のバスマットなどに基準値以上のアスベストが混入していたことで問題になったりもしていましたね。

まずアスベストとは、繊維状の鉱物のことで、その繊維一つ一つは目に見えないほど細かく空気中に飛散してしまうと知らず知らずの内に吸い込んでしまう恐れがあります。

アスベストを吸い込んでしまうと、どのような危険があるかというと、吸い込んだアスベストが蓄積していき肺がんや中皮腫といった病気を発症する可能性があることです。 潜伏期間が長いので自覚症状もなく、アスベストを吸い込んだことにも気付かない可能性が高いので、知らないうちに病気が進行してしまうのが怖いところです。 ここまで聞くとなんでアスベストなんか使っていたんだろうと思いますよね。アスベストは現在ではその有害性から製造・使用などの規制がなされていますが、かつては耐久性、耐熱性、吸音性など優れた性質に加え、入手のしやすさから建材をはじめとして幅広い用途で 使用されており、「奇跡の鉱物」と呼ばれる程だったそうです。 使い勝手の良さの影にその危険性が隠れてしまっていたんですね。

アスベストの説明が長くなってしまいましたが、解体工事の様子に戻ります(+_+)

室内の壁を取り除き、重機を使って屋根も壊します。

解体工事を見ている間ずっと思ってたことがあるんですけど、重機のバケット(先端のショベル部分) 恐竜の頭に見えてしまって、なんか建物が食べられてるみたいだな~とか考えてたんですけど、わかる方いませんか??

穴が目で開いている部分は口、ギザギザしているところが歯って感じで…恐竜に見えないですかね?私だけでしょうか…

恐竜の話は置いといて、どんどん壊していきます。

建物は潰れてしまいましたね。土台部分の基礎も壊していきます。

コンクリートを削りながら壊していって… 解体は完了になります。

休憩室棟の解体が終わり、次に試掘を行います。

試掘は本来やらなくてもいい作業なのですが、最初の方にも出てきたような岩が埋まっていると、この後に行う地盤改良工事の際にオーガに当ってしまって掘ることが出来なくなってしまいます。

その為、事前に地盤改良を行う箇所を掘って大きな岩などを取り除きます。

写真だと伝わりにくいですが、3m以上掘っているので落ちないかヒヤヒヤしてました。

試掘を終えたら埋め戻して、また何もない土地に戻りました。

ちなみにここまでで出てきた岩で見事な山が出来上がりました。

ここまで出てくるのは珍しいそうです。

一回目でそんな現場に出会えるなんてもしかしたら 私は運がいいのかもしれません(*^^)v

そして建物の位置を確認してなんとなく建物の大きさがわかってきたところで今回は終了です。

次回は地盤改良工事からスタートです!

みなさんお楽しみに~ (^.^)/~~~